写字楼办公采用分布式协作区有何优势与挑战

更新日期:

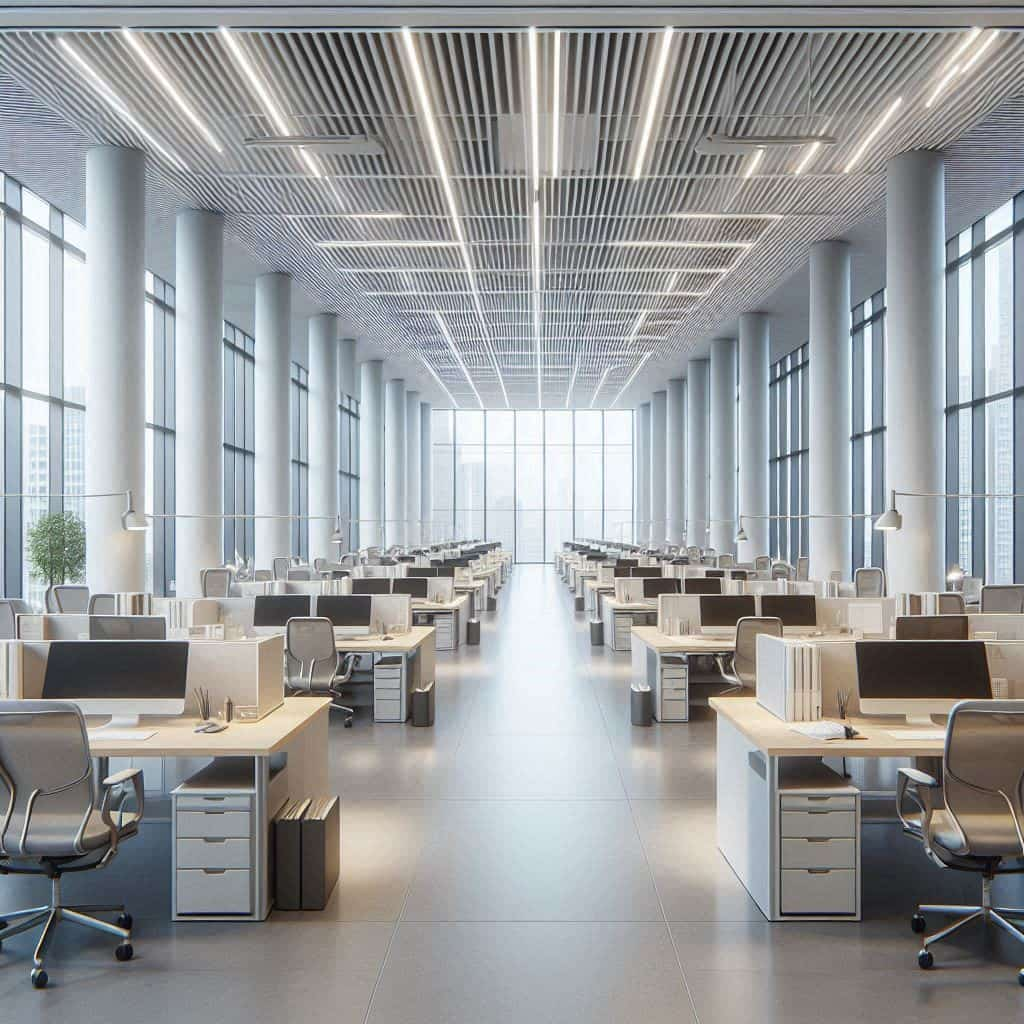

在现代办公环境中,传统的固定工位模式正逐渐被灵活的分布式协作区所替代。这种新型办公模式通过划分不同功能区域,满足团队协作、独立办公、会议讨论等多样化需求。以杭州长城大厦为例,部分企业已经开始尝试这种布局,并从中获得了效率提升和成本优化的实际效益。然而,这一模式也面临空间管理、隐私保护等现实挑战。

分布式协作区的核心优势在于其灵活性。员工可以根据任务性质自由选择工作场景,比如在开放区进行头脑风暴,在静音舱处理专注任务,或在临时会议室完成小组讨论。这种设计不仅提高了空间利用率,还通过环境变化激发创造力。数据显示,采用此类布局的企业,员工满意度平均提升约20%,项目交付周期缩短15%以上。

从成本角度看,分布式协作能显著降低企业运营开支。传统办公模式中,固定工位常因员工出差、休假导致闲置,而动态分配机制可实现工位共享。例如,10人的团队可能仅需配备7个常规座位,辅以3个协作区席位,年租金成本可节省近30%。此外,模块化家具的复用性也减少了长期装修投入。

然而,这种模式对管理能力提出了更高要求。如何平衡开放与私密的需求成为首要难题。部分员工反馈,频繁的环境切换可能导致注意力分散,尤其是需要深度思考的工作场景。一项针对500名职场人的调研显示,43%的受访者认为噪音干扰是协作区的主要缺点,这要求设计时需加入更多声学优化元素。

技术配套的完善程度同样影响实施效果。智能预约系统、物联网设备管理等数字化工具不可或缺。例如,通过APP实时查看座位使用状态,或利用传感器调节灯光温度,都能提升使用体验。但中小企业可能面临系统部署成本高、员工适应周期长等问题,需分阶段推进改造。

文化适应是另一项潜在挑战。从固定工位转向流动办公,意味着打破传统的归属感认知。管理者需要通过明确的制度设计,例如设定核心协作时段、保留少量固定储物空间等方式,帮助团队平稳过渡。实践表明,配合弹性工作制推行时,员工接受度会提高约35%。

未来,随着混合办公成为常态,分布式协作区的价值将进一步凸显。其成功的关键在于精细化运营:既要保留灵活性的基因,又需针对企业特性定制解决方案。例如创意型企业可扩大开放区域比例,而法律、财务等注重隐私的行业则需增加独立工作单元。只有精准匹配需求,才能真正释放这种办公模式的潜力。